毎年春と冬に行う恒例行事

ハイビスカスから繊維を抽出する方法は、今までの記事でも書いていましたが、今回は実際の手順の写真も載せながら紹介したいと思います。

これは9月ごろになります。元気に花が咲いて背丈も十分に育ったハイビスカスを伐採しました。理想は1m以上ですが、繊維を取るだけなら特に長さや時期は意識しなくて大丈夫です。

はたから見ると怪しい作業ですが、奥の方が長く育った木があるので、かき分けて伐採します。所狭しと生えているハイビスカスですが、一部分のみ伐採すると隙間ができてしまうので、等間隔に少しずつ伐採します。

枝を20本ほど伐採しました。たったこれだけ、と思うかもしれませんが、これくらいの数を半年周期で行うと、枝の成長も阻害せず、適度な間引き状態となるのでバランスが取れます。

一度繊維にしてしまえば10年は持ちますが、強度は作りたての方が上なので、作品に合わせてその都度採取します。

枝の節から生えている小枝を切っていきます。できるだけ節が少ない方が長い繊維を取れるので、ここであまりにも節が多いものは外します。

ハイビスカスの品種によっても節の多いもの、少ないもの、枝が上に伸びるものや広がるものなどあるので、適時選定します。

植物により繊維の抽出方法は違いますが、月桃や芭蕉などと違い、節がある分繊維が短くなりがちです。ただし成長の早さは大きなメリットとなります。月桃や芭蕉は刈り取り、育つまでに数年を要します。

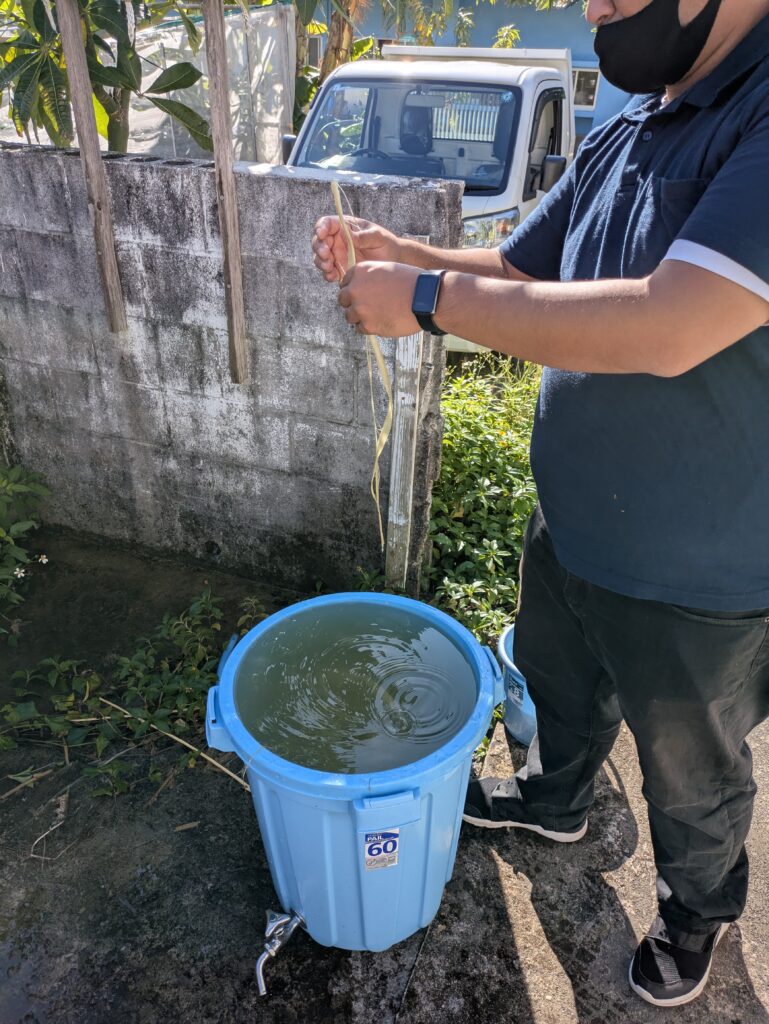

水に漬けて2~3か月放置します。今回は9月に漬けたので、11月ごろに繊維抽出を行いました。個人的には冬に繊維抽出する方が、腐敗臭も少なく作業も楽なので、冬か春がおすすめです。

夏場は発酵が進みすぎる可能性があるので、1か月ほどの放置で一度確認します。水草や藻を入れることで多少腐敗臭は軽減されます。

繊維を取り除き水洗いします。発酵がうまくいくと繊維のみがめくれ、中心の芯材部分が残ります。

天日で干すことで漂白と殺菌を行います。

この後2回ほど水洗いして、アクを落とすと生成りの糸が出来上がります。

ここで出た短い繊維は和紙などに使い、芯材部分は燃料や灰にして、再利用します。

ざっくりと説明しましたが、繊維を糸にする技術は基本的にどの植物も共通点がありますので、様々な植物に応用できます。

例えば芭蕉は発酵の代わりに灰汁で煮ることで繊維を取り出していますし、わらをかぶせて発酵を促すような地域や、川にさらすといった方法もあります。