同じ素材でも糸の太さや密度によって表情が変わる

古来の織物を調べていくと、手織りかつ、高度な織り道具もない中、とても細やかな仕上がりに驚きます。

自分自身も手織りをしていくなか、到底昔の人々の技術に追いつくことはできませんが、自分の表現したい織りを追究するため、素材となる糸の太さ、密度について考察してみることにしました。

カバーファクターと打ち込み本数

ジーンズを縫っている時に、よく生地の打ち込み本数という言葉が出てきました。

打ち込み本数とは1インチ(2.54cm)の間に糸が何本入っているかの指標で、糸の密度やオンス(重さ)にも関係してきます。

打ち込み本数を多くするとは、経糸と緯糸をめいいいっぱい詰め込んで織るということです。

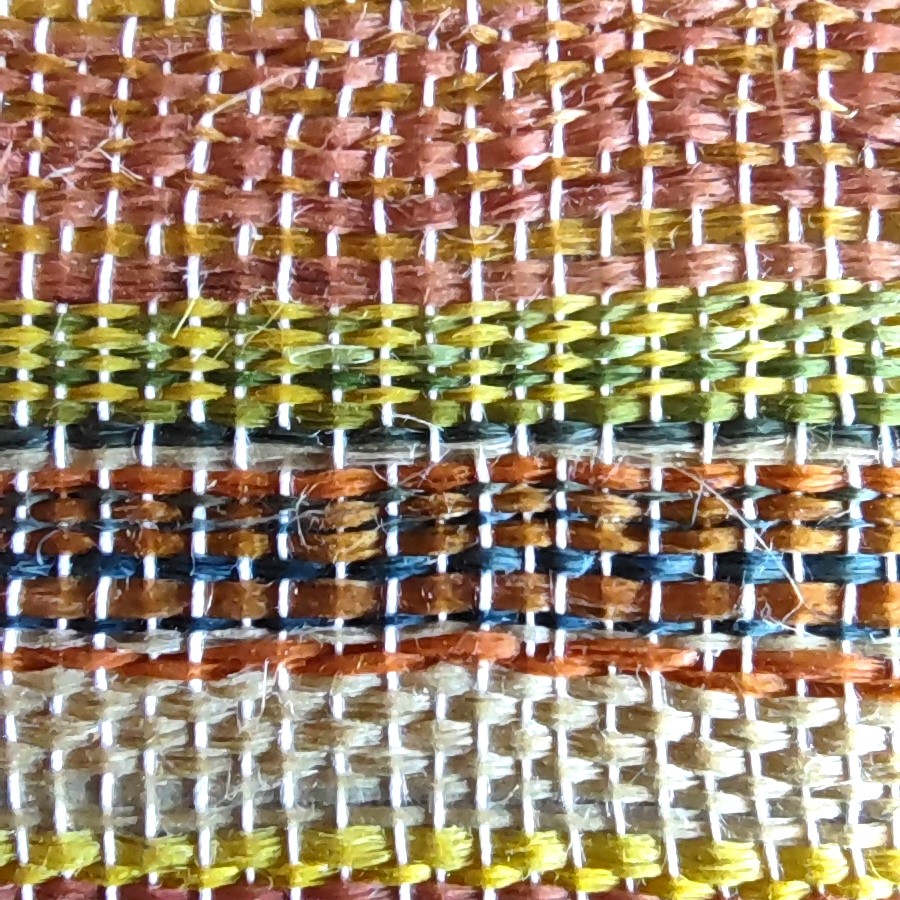

この写真、たての糸はそのまま、横の糸の打ち込み本数を下から徐々に増やしています。

上の方になると糸と糸がぎちぎちで布としてのしなやかさは失われますが、強度は上がります。

一方、カバーファクターとは糸と糸の隙間のことです。

同じ打ち込み本数でも、糸の太さが変われば隙間も変わってきます。

糸の太さによって打ち込める限界があり、織り機の性能によっても限界があります。

どのような糸を使い、どの程度隙間を空けて、何本打ち込むのかというのが各生地屋さんの秘伝のレシピであり、独自性に繋がってきます。

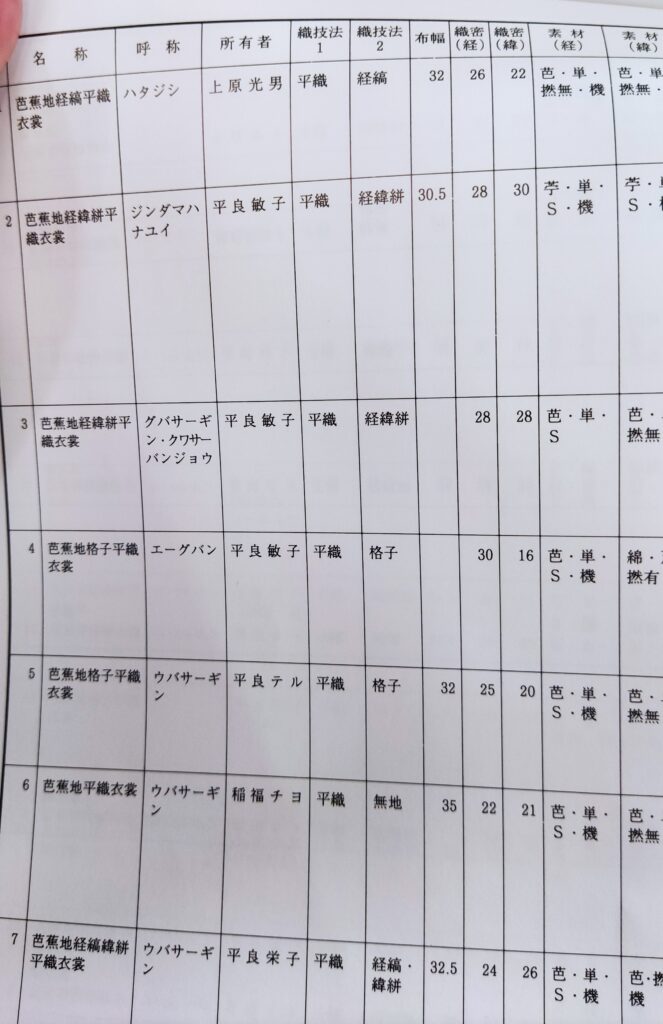

古来の織物の特徴

日本の綿業が盛んになるのは16世紀ごろからで、以前は植物繊維、動物繊維などが使われていました。

代表的なのは苧麻、楮、芭蕉、絹、葛など。これらの織物は現代でも伝統工芸品として技術が継承されています。

例えば葛布、つる性の植物を発酵させて作る静岡の古代布です。たて糸はおそらく麻。緯糸の葛は1cmあたり12本打ち込まれています。経糸に細い麻を使うことで、より緯糸を打ち込みやすくするとともに、経糸間の隙間が出ることで葛の糸の存在感が出ています。

こちらは北海道のアイヌ民族の伝統工芸品、アットゥシ。オヒョウと呼ばれる樹木の皮から糸を作ります。こちらは1cmあたりの打ち込み本数は4~5本。より野性的な雰囲気がでています。経糸も緯糸も樹皮を使っています。

おそらく木の樹皮は硬く、糸を細くすることができないため打ち込み本数が少なくなったのだと推測されます。

他にも芭蕉布などは作成者によって糸の密度が違いますが、植物繊維を使った織物は1cmあたり12~20本の打ち込みまでが限界なのではと予想されます。

物差しという道具が浸透していない時代は、布を測る指標は人の指や手の大きさを基準にすることが多く、自然と個人差が出ています。昔の糸の密度を示す「算(よみ)」も地域により基準が違うため、文献を読むだけでは推測できません。

ちなみに宮古上布などの上布は1尺間に400本ほどの糸(1cm間に約13本)が入っているようです。

それ以下の密度は中布、下布と表現されています。

ハイビスカスの繊維の場合

ハイビスカスの繊維も樹皮に近い靭皮繊維を使います。強度を保つために細くできる限界と、打ち込みの違いを検証してみます。

こちらは経糸を麻、緯糸をハイビスカスの繊維を使っています。

経糸の打ち込み本数は1cmあたり3本ほど。

緯糸の打ち込み本数は1cmあたり6本ほど。

素朴な雰囲気がありますが、強度はいまいち。布としては使えません。

布として使えないというのは、ほつれやすい、糸が動いてしまうということです。

限界まで打ち込みを細かくすると、せっかくのハイビスカス繊維の光沢が目立たなくなり、経糸の白さでかすれたような雰囲気が出てきました。生地としては最も布らしい状態で、服を作ることも出来そうです。

打ち込みを多くすることで、繊細な柄が表現できるというメリットもあります。

デメリットとして、打ち込みを増やし隙間を減らすということは、それだけ織るのに時間がかかることになります。

卓上の織り機では打ち込みが1cm12本ほどが限界となります。高機の場合は20本までは打ち込めそうです。

個人的に見た目と制作コストを考えて、バランスが良いと感じるが上記写真の織りです。

伝統的工芸品は伝承するという前提の元、素材の採取方法や加工方法、織り方に至るまで厳格な決まり事があります。

一方自分が行っている自然布織りは、あくまでも織る人自身が好きな織り方をすることを目的としているので、先人の人達が残した技法や知識を使いつつも、やりたいようにすることを念頭に置いています。

そこからまた新たな発見や技法が生まれることを期待すつつ、研究を続けます。